建設系エンジニアのための地下構造物三次元FEM事始め伊藤忠テクノソリューションズ(株) 野口 利雄

第1講 ボックス地中構造物の3次元設計アプローチ

地盤ばね要素の特性について(Step1)

はじめに

地盤に支持されている地下構造物の設計には、地盤ばね要素が必要となります。ここでは、三次元解析における地盤ばね要素は、どんな種類の要素を使用するのが適当かを調べてみます。 ここで取り上げた要素は、以下の4種類です。

(1)棒(トラス)要素 |

(2)ばね要素 |

(3)三次元ジョイント要素 |

(4)ソリッド要素 |

|

|

|

|

モデリング及び条件設定

解析対象は図1のような地中構造物で、設計条件を表1のように設定しました。

図1 解析対象構造物の形状、荷重 図1 解析対象構造物の形状、荷重 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

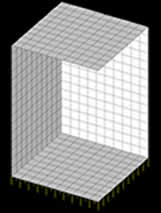

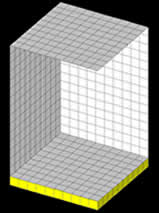

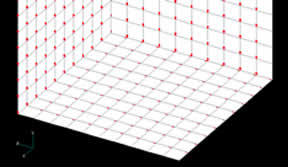

図2 三次元形状と1/4モデル、及び境界条件

図2 三次元形状と1/4モデル、及び境界条件図1の地下構造物を三次元FEMでモデリングします。三次元構造の対称性を利用して、図2のような1/4モデルをシェル要素で作成しました。この下床版部に(1)~(4)の要素を用いて、図3のように地盤ばねを設定します。

|

|

| 図 3 地盤ばねを設定したモデル 左図 棒・ばね要素使用した場合 右図 3次元ジョイント・ソリッド要素を使用した場合 |

|

図4 荷重分担領域

図4 荷重分担領域ここで、(1)棒(トラス)要素及び(2)ばね要素を設定する場合、これらの要素は、板要素の節点に接続される分担面積を考慮したばね値を有する要素なので、節点位置によってばね値が変化することに気をつけねばなりません。分担領域は図4のようなA~B領域の3種類となります。こうして設定した各要素のばね定数は表2のようになります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

解析結果

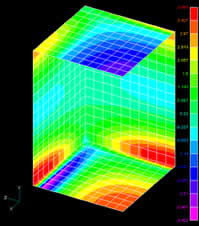

図5に三次元ジョイント要素を用いたケースの曲げモーメント図を示します。これはシェル要素の要素座標系でX軸回りのモーメントを図示したものです。シェル要素の要素X軸の方向は図6のようになっています。

|

|

| 図5 3次元ジョイント要素を用いた場合の 曲げモーメント図(要素座標系X軸回り) |

図6 シェル要素の要素座標系 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

考察

解析結果より以下の事柄が言えます。

- 棒(トラス)要素とばね要素は結果が同値です。

- 三次元ジョイント要素は棒要素とわずかな差があります。実用上は問題にならない程度とも考えられますが、断面力の分布傾向が隅各部で異なっていることが読みとれますので、使用には注意が必要です。

- ソリッド要素は異方性を考慮しない場合は差が大きく地盤ばねとしての使用は不適切です。この誤差は、着目方向以外の弾性係数を0にはできないため、ごく小さな値を入力していることに起因すると思われます。異方性を考慮すればばね要素との差は少なくなります。

今回用いた要素を総合すると、使い勝手の面では単位面積あたりのばね定数を入力でき、板要素の面積毎に材料定数を変化させずに用いることが可能な三次元ジョイント要素が最もよいと言うことができます。しかし、ジョイントの強度特性値の設定次第で挙動が変化することが考えられます。現状では、地盤ばねの設定には、ばね要素の使用を推奨します。

| | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6 | |