コラム:熱流体

科学ビジネス企画推進部 プロダクトサービス第2課 小山 敦久

[2022/05/26]

普段何気なく乗っている自動車ですが、乗車中の温熱快適性を車室内の温熱環境をシミュレーションして予測しようとするとなかなか大変です。

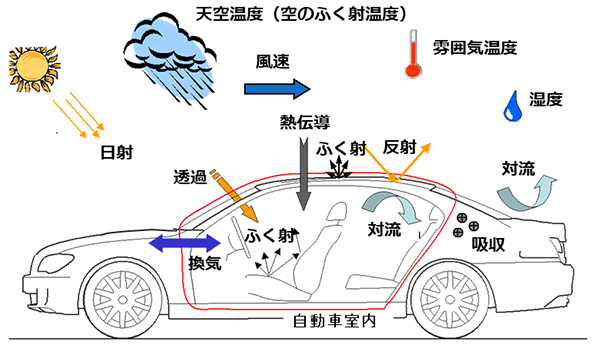

走行中の自動車室内の温熱環境に影響を与える要素は日射や周囲雰囲気の温度、車室内空調などがすぐに思い浮かびます。また図1に示すように、例えば日射の影響はガラス面を透過して車室内を暖めるものもあれば、車体の外表面を暖め、その熱が車室内に伝わるものもあります。すなわち考えてみれば当たり前のことですが、ガラスや車体の形状と特性も車室内の温熱環境に影響を与える要素となります。

図1 車室内の温熱環境に影響する熱環境条件

これらをシミュレーションするために、計算が必要な内容を整理すると以下のようになります。

(車外の空気の流れも影響しますが、ここでは省略します。)

つまり、流体解析と伝熱解析を連成して(一緒に)時々刻々と変化する状態を計算する必要があるということです。これでは計算コストが高いので、コラムのタイトルである計算簡略化による計算コスト削減を考えます。

まず、車室内空調がついた状態であれば4の影響は相対的に小さくなるため無視します。これにより流体解析と伝熱解析が相互に影響しあう状態(流体解析⇔伝熱解析)から一方向に影響する状態(流体解析⇒伝熱解析)になります。影響が一方向になることで流体解析を先に単独で実行後、その結果を伝熱解析に渡し、伝熱解析を単独で実行するということができるようになります。

流体解析と伝熱解析をそれぞれ単独で実行できるようになるだけではトータルの計算コストはほとんど変わりませんので、次は計算コストの高い流体解析の計算を減らすことを考えます。計算を減らす方法として、空調からの吹き出し流量が一定の状態がしばらく続けば車室内の空気の流れもほぼ一定になるため、流体解析ではこの一定状態(定常状態)のみを計算するようにします。こうすることで流体解析の時刻歴の計算が不要となるため、計算コストが大きく削減されます。

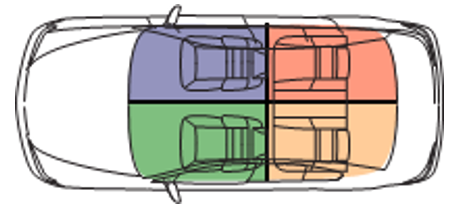

続く伝熱解析では車室内の空気の温度分布が計算できるよう、車室内の空気は図2に示すようにいくつかの領域(例えば運転席、助手席、後席左右など)に分割してモデル化します。そして各領域は空調からの吹き出しと隣の領域との空気の出入り、接している車体内表面との熱交換から温度を計算するものとします。このうち領域間の空気の出入り量と、空気と車体内表面との熱の伝わりやすさ(熱伝達率)は伝熱解析では計算できませんので、これらの値を先に計算した流体解析の結果から設定します。このとき流体解析は定常状態しか計算していませんので、伝熱解析では指定の時間内は一定の流れが続くとして時刻歴の温度の計算を行います。

図2 車室内の領域分割例

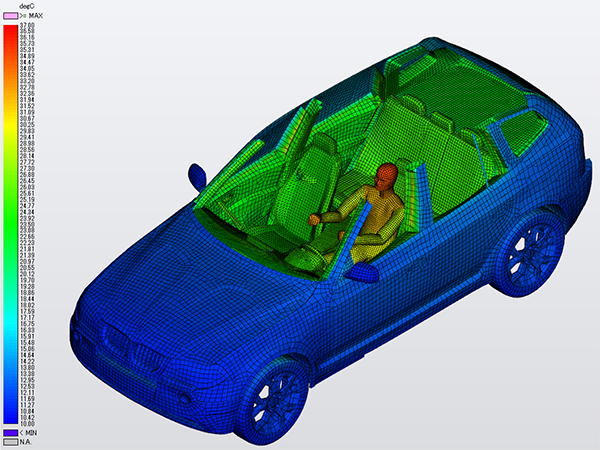

この計算方法を車室内温熱解析ソフトウェアTHESEUS-FEで実施した結果を図3に示します。計算を簡略化しながらも、温度や日射の当たり方など車室内の温熱環境をシミュレーションし、乗員の温熱快適性を予測することができます。

図3 車室内温熱解析の結果例(温度分布)

CTCではこれまでに培った解析技術を活用し、このような解析の簡略化・単純化検討を支援するサービスも行っています。

車室内温熱解析ソフトウェア THESEUS-FE

https://www.engineering-eye.com/THESEUS-FE/